La publication du « Vot de Sederoun » a été l’occasion de lancer une recherche un peu plus précise sur un auteur mal connu, le félibre Alfred Bonnefoy-Debaïs (ou de Baïs) [1].

Né le 18 février 1855, mort en 1919, il était originaire de la ferme de Baïs sur le territoire de Barret-de-Lioure. Son père, Jean-Charles, qui est déclaré « propriétaire » sur l’acte de naissance de son fils, devint greffier de justice de paix à Séderon en remplacement de son propre père, François. La famille alla habiter Séderon, où naquirent d’autres enfants, jusqu’en 1882, année où Jean-Charles fut nommé juge de paix à Rémuzat. Alfred a donc passé son enfance et son adolescence à Séderon où étaient nés son père, sa mère et son grand-père.

Après un grand vide de plusieurs années dans sa biographie, on retrouve Alfred Bonnefoy-Debaïs en 1890 – âgé de 35 ans donc – comme employé à la Compagnie des Chemins de fer P.L.M. et habitant Alfortville (Seine). Il figure cette année-là dans Lou Viro-soulèu, l’organe du félibrige parisien, comme membre associé de la Société des Félibres de Paris, demeurant « 1 carrièro dis Acacias à Alfort-Ville » (1 rue des Acacias). De même pour l’année 1891. Puis il apparaît comme membre titulaire, 4 rue des Acacias, en 1892, ensuite au 34 rue des Îles, toujours à Alfortville, en 1893 et 1894, et enfin sous le nom de « Debais (Bonnefoy) », à la même adresse, de 1895 à 1903.

C’est également de 1890-1891 que semblent dater les débuts littéraires d’Alfred Bonnefoy-Debaïs dont on retrouve une dizaine de textes dans Lou Viro-soulèu, de 1891 à 1902 ; production qui, pour autant que l’on puisse la reconstituer, n’est certes pas très volumineuse mais mérite mieux que l’inexistence de son nom dans les catalogues.

Notre auteur se manifeste à l’attention pour la première fois lorsqu’il remporte plusieurs prix à la suite pour différentes pièces en provençal, en poésie comme en prose. Ainsi apprend-on dans la revue Lou Felibrige d’avril 1891 que « Bonnefoy-Debaïs (de Paris) » a été couronné pour son poème « A Frederi Mistral » au Concours de la Société archéologique de Béziers de 1891. Malgré une formulation un peu confuse, sans doute ironique [2], le rapport est élogieux :

« M. Bonnefoy Debaïs, gare de Lyon, à Paris, intitule sa pièce : « A Frederi Mistral », et nous montre, dès le début, le poète de Maillane se servant du Rhône comme d’une écritoire :

As causi pèr toun escritòri

Noste gran Rose espetaclous !

Voilà, certes, un vaste encrier, mais quelle mauvaise encre, mon Dieu ! Cela n’empêche pas M. Bonnefoy-Debaïs, qui doit être né sur les bords du grand fleuve provençal, peut-être à Tarascon, de chanter dignement la gloire mistralienne dans des vers où ne manque certainement pas l’enthousiasme, en provençal on dirait l’estrambord [3]. »

Les succès ne s’arrêtent pas là : le 21 juin 1891, « M. Bonnefoy-Debays » reçoit un second prix au Concours de la Société des Félibres de Paris (Lou Felibrige, juillet 1891) ; le 29 mai 1892, il remporte une médaille de bronze au Concours de la Société archéologique de Béziers pour sa poésie « Lou Cant dóu pastre » (Lou Felibrige, juin 1892) et le mois suivant, le 19 juin 1892, il obtient une deuxième mention pour une nouvelle en prose au Concours de la Société des Félibres de Paris, à Sceaux, ainsi qu’un troisième prix pour un poème au même concours (Lou Felibrige, juillet 1892).

On aura noté la confusion des formes concernant son nom et que l’on va retrouver tout au long des publications : A. Bonnefoy-Debaïs (Lou Viro-soulèu, 1891, p. 18), A. Bonnefoy (ibid., p. 85), Bonnefoy Debais (Lou Viro-soulèu, 1892), Bonofé Debaïs (Lou Viro-soulèu, 1895, p. 61 ; 1901, p. 10 ; 1902, p. 2), Bonofé Debais (Lou Viro-soulèu, 1897, p. 19), Bonofe Debais (Le Midi et le Nord)…

Mais peu importe à vrai dire, puisque les compétences de notre félibre sont maintenant nettement reconnues.

Membre du félibrige parisien donc, Bonnefoy-Debaïs ne semble pas, par contre, à la même époque, figurer au nombre des « Cigaliers », les sociétaires de La Cigale, cette société littéraire et artistique créée par Maurice Faure en 1876 et qui regroupait à Paris les écrivains et artistes d’origine méridionale. Était-ce pour des raisons de gêne financière (cf. ci-dessous ses lettres des 3 décembre 1891 et 3 février 1893) ? Mais il est indubitable qu’il connaissait les Cigaliers (cf. sa lettre du 30 juin 1891).

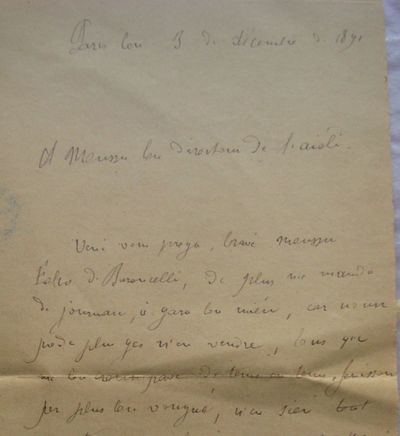

En cette même année 1891 qui marque ses débuts littéraires, Bonnefoy-Debaïs entretient une correspondance régulière, à raison d’à peu près une lettre par mois envoyée dans une enveloppe à l’en-tête de la Compagnie P.L.M., avec Folco de Baroncelli-Javon, le directeur du journal L’Aiòli, au Palais du Roure à Avignon.

On a l’heureuse surprise d’y découvrir que les treize lettres qui nous sont parvenues contiennent neuf textes manuscrits de Bonnefoy-Debaïs, en provençal, dont un seul, « L’Aliscaire de Sederoun », a été publié [4]. Les lettres sont elles aussi écrites en provençal, dans une graphie de l’auteur fondée sur celle dite mistralienne (en réalité due à Roumanille) et dans un parler qui présente quelques traits alpins spécifiques comme le rhotacisme de L [5].

Dans cette correspondance, Bonnefoy-Debaïs se propose, dans un premier temps (14 janvier 1891), pour vendre quelques numéros de L’Aiòli et faire connaître le journal autour de lui. Puis, une fois réglées les conditions de diffusion, envoie un compte-rendu mensuel de ses ventes. Lettres pleines d’enseignement, au passage, quant à la personnalité de leur auteur, ses rapports à la langue et à l’écriture, ses relations avec Folco de Baroncelli et Mistral, qu’il remercie de vouloir publier quelque chose de lui dans L’Aiòli. Il envoie « un mauvais morceau de prose » (certainement « L’Aliscaire de Sederoun ») qu’ils pourront publier en l’arrangeant un peu ou sinon, en allumer leur feu. Correspondance intéressante aussi pour sa vision de la capitale et de ses habitants, qui préfèrent lire les feuilles à un sou, au contenu immoral, y compris les Provençaux venus y vivre, francisés (« enfranchimandeja ») et oublieux de leurs racines, Cigaliers et Félibres exceptés (30 juin 1891).

Mais le 3 décembre 1891, le prosélyte Bonnefoy-Debaïs demande à Baroncelli de ne plus lui expédier de journaux à vendre : il n’arrive plus à trouver d’acheteurs. Il envoie trois francs, dont cinquante sous de régularisation, et règlera le reste pour le premier de l’an. Et l’affaire en reste là. Puis, le 3 février 1893, après ce qui semble avoir été un silence de plus d’un an, il envoie cinq francs soit la moitié de ce qu’il doit pour son abonnement de l’année précédente. Il enverra le reste quand il pourra et prie Baroncelli de ne plus lui adresser le journal car il est trop cher pour lui : il l’achètera à l’Odéon [6] en allant à la réunion des Félibres de Paris ; et il joint deux contes, « La Meuto dóu segnour de Montbrun » et « Lou Secrè d’un cassaire ».

Entre-temps, comme nous l’apprend Lou Viro-soulèu, 1892, p. 43-44, qui donne son discours de réception, de membre associé Bonnefoy-Debaïs est passé titulaire de la Société des Félibres. Il va devenir un habitué des séances littéraires qui se tiennent le second mercredi du mois au Voltaire, où l’on cultive la nostalgie du pays (cf. le poème « Au bulletin démoucrato ») en dégustant la « brandado », où l’on festoie, déclame et chante sous la houlette du boute-en-train Maurice Faure (cf. les poèmes « Davans l’Oudeoun » et « A Maurice Faure ») [7].

Au vu de la situation financière présentée plus haut, il est toutefois permis de douter que Bonnefoy – Debaïs ait pris part aux « pélerinages » des Félibres et Cigaliers évoqués dans son poème « Lou Roumavage [8] », ces rituelles migrations estivales annuelles vers le pays natal (déjà en 1895 !…) au fil du Rhône. La troisième personne du pluriel sujet du périple ne semble pas inclure un narrateur distancié (et distant).

Et on ne peut s’empêcher de penser à Louis Moutier, le félibre de Loriol, alors curé d’Étoile, disant à son ami Chalamel, le poète dieulefitois lui-même émigré à Paris, toute sa rancœur envers ces félibres parisiens descendant dans le Midi, qui avaient fait halte à Valence mais n’avaient pas cru bon de convier les félibres locaux à leur fête [9].

Au sein de la Société des Félibres, Bonnefoy-Debaïs côtoie les Drômois « immigrés » comme lui dans la capitale, Léopold Marcel, originaire, comme Chalamel, de Dieulefit, l’imprimeur-éditeur Lucien Duc, de Valaurie, qui deviendra vice-président de la Société, et l’incontournable Maurice Faure, natif de Saillans, personnalité politique de premier plan et futur ministre [10]. Il semblerait même que notre auteur ait lié des contacts assez étroits avec ce dernier si l’on en juge par la présence dans les archives Maurice Faure [11] de neuf de ses poésies, dont cinq manuscrites, parmi lesquelles une adressée à Maurice Faure luimême et une autre à son épouse. Il est vrai toutefois que cet échange de compliments entre félibres qui se fréquentaient, de règle à l’époque, n’était pas nécessairement une indication d’intimité particulière.

Ce sont les mêmes noms, Marcel, Duc, Faure, que l’on retrouve, parmi d’autres, en compagnie de Bonnefoy – Debaïs comme collaborateurs littéraires de la revue Le Midi et le Nord, à sa création en 1906, alors que Lou Viro-soulèu ne paraît plus qu’irrégulièrement. Revue littéraire régionale imprimée à Niort – ce qui, écrit la Revue de Provence en la présentant, ne paraîtra surprenant qu’à « tous ceux qui ignorent combien cette région de la France [les Deux-Sèvres] compte de décentralisateurs ardents » [12]–, à la suite de Le Décentralisateur littéraire et théâtral (1904-1906) et associée aux félibres Baptiste Bonnet et Joseph Loubet, Le Midi et le Nord publie « les meilleures œuvres des écrivains du terroir », contient « une substantielle chronique provençale d’actualité sur les faits saillants du Midi » et se consacre « à la défense des idées chères à tout bon patriote méridional [13]. »

La revue se situe en fait dans la mouvance du courant provincialiste des « décentralisateurs » dont un groupe s’est formé au Parlement en 1893 sous la direction de Maurice Faure [14]. Contrairement aux « fédéralistes » conservateurs comme Charles Maurras, ce mouvement participait de la sensibilité républicaine socialiste qui, de Proudhon à Jean Longuet, en passant par Louis-Xavier de Ricard, le poète parnassien anticlérical, son ami le poète languedocien Auguste Fourès et le félibrige dit « rouge [15] », voulait allier décentralisation et progressisme. On en a l’illustration dans la « Proposition de loi ayant pour objet la décentralisation par l’organisation cantonale », présentée par Maurice Faure à la Chambre des députés au cours de la deuxième séance du 4 mars 1895, ou dans la plaquette de dix pages au titre significatif, La Décentralisation artistique : Art et démocratie [16], qu’il publia l’année suivante dans La Province, la revue de Lucien Duc.

Si l’on retrouve deux textes de Bonnefoy-Debaïs dans Le Midi et le Nord en 1906 – son nom figure comme collaborateur littéraire encore en 1909 –, on ne sait pour l’instant jusqu’à quel point il prit part à ce mouvement. Mais il resta fidèle au félibrige puisqu’il est présent au banquet de rentrée du Félibrige de Paris le 28 novembre 1906 [17].

Puis on n’entend plus parler de lui jusqu’à la mention de ses obsèques, le 18 décembre 1919, où « le bon et fidèle » Joseph Loubet prononça son éloge funèbre en provençal [18].

Il sera certainement difficile de retrouver cet éloge qui nous aurait permis de mieux connaître notre auteur. Pour une appréciation le concernant, nous devrons donc nous en tenir à cette brève mention de Lucien Duc qui le compare à Charles Rieu, le populaire chanteur-poète du Paradou (Bouches-du – Rhône), au profil de pâtre de la Crau :

« La Drôme était encore représentée [parmi les Félibres de Paris] au Voltaire par le bon Espinas et le si modeste Bonnefoy-Debaïs, à l’inspiration poétique si naturelle qu’on l’a surnommé « le Charloun du Voltaire » [19].

C’est donc sa modestie que retiennent de lui ses contemporains, couplée à la richesse d’une création poétique qu’il nous reste à découvrir. On en a un aperçu dans des poèmes comme « Pauro Sourreto », texte touchant, intime et non dénué de sensualité, inspiré par la perte d’une sœur chère, en 1891, ou comme « A ma granjo de Baïs » où le poète se lamente sur les ruines de la maison familiale écrasée par la chute d’un rocher en septembre 1893, ou encore « Cansouneto », une pièce pleine de sensibilité et de délicatesse, ou même « Per aqueste viage », poésie enlevée, sur le thème traditionnel du Monsieur qui parle français et veut séduire la jeune bergère provençale, laquelle se rit de lui et lui échappe.

La publication de celles de ses pièces qui ont été retrouvées devrait bientôt permettre de faire à cet auteur la place qui lui revient dans notre littérature régionale [20].